阻斷長期趨勢與短期沖擊間的關聯

時間:2021-05-12

作者:蔡昉

短期沖擊或致慢變的長期趨勢提前兌現

“阻斷長期趨勢與短期沖擊間的關聯”,這一命題如何產生?我們知道,在過去的金融危機、經濟衰退或其他類型的短期沖擊發生之后,原本朝某一個方向發生變化的長期趨勢會因短期沖擊發生變化,這種變化不一定是中斷,也可能是加速。

事實上,短期沖擊導致慢變的長期趨勢提前兌現是一個規律性現象,因為危機有強化弱點和市場出清的功能。比較典型的例子,是美國前財政部長、哈佛大學教授薩默斯提出的“長期停滯”,其實很久以來世界經濟都趨向這一新常態,但2008年金融危機使長期停滯成為實實在在的現實,即以老齡化為背景的低通脹、低利率、低增長、高負債的狀態和趨勢。

早在1937年凱恩斯就提出過人口停滯會導致經濟災難,1938年漢森也表達了與凱恩斯相近的意思,且第一次提出了“長期停滯”這一概念。在漢森看來,長期停滯是一種長期的歷史性趨勢,除非國家能夠改善收入分配狀況,但他認為改善收入分配在政治上是不可行的。有趣的是,漢森曾是羅斯福新政時代的政府經濟顧問,但他并不知道羅斯福新政會改變美國的收入分配,福利國家由此建立;凱恩斯也沒有看到在幾年以后的1941年,英國出了《貝弗里奇報告》——社會保障發展史上具有劃時代意義的著作。總的來看,兩位經濟學家都預期了長期停滯的發生,但是當時美英兩國著手福利國家的建設,把這一長期趨勢延后了,導致長期停滯并未發生。

在宏觀經濟研究領域中存在所謂的“延滯效應”(hysteresis),即一個時期的潛在經濟增長能力與此前的歷史發展相關,尤其與各種周期性的中斷有關。日本是最值得引以為鑒的例子。觀察過去這些年日本的長期增長曲線可知,無論是潛在增長率還是實際增長率或人口總量,都呈現下行的趨勢。在上世紀90年代初期,日本泡沫破滅造成短期沖擊,與此同時,日本遭遇第一個人口轉折點,即勞動年齡人口到達峰值并自此進入負增長。二者同時發生后,日本潛在增長率開始大幅下降。2007年,金融危機開始出現,日本同時遭遇人口總量到達峰值并自此進入負增長的第二個人口轉折點,形成長期趨勢與短期沖擊間的第二次相遇。從這之后,日本經濟不僅到達過負五點幾的增長速度,更是經常表現出“負增長缺口”,即實際增速低于潛在增速。

日本這個例子有著比較直接的借鑒意義,因為日本的例子不僅形成了“日本病”,也發展成了“日本化”,變成了長期停滯現象的一個典型代表。2019年9月,薩默斯提出,美國與日本化(零利率)的距離,只有一次危機或一次嚴重衰退之遙。而幾個月以后,新冠肺炎疫情就讓他“如愿以償”了。

長期趨勢:老齡化趨勢影響全生命周期,制約消費增長

長期趨勢是什么?是人口。

我們已經看到的是,2010年中國勞動年齡人口到達峰值,形成老齡化的第一個人口轉折點引爆點。接下來,2025年前后,中國又會出現總人口峰值,也就是老齡化的第二個轉折點或引爆點。

勞動年齡人口達到峰值之后,我國經濟遭遇了供給側沖擊。我們預期,下一次的總人口峰值前后,我國經濟將會遭遇嚴重的需求側沖擊。目前的關鍵問題在于,這一需求側沖擊會不會因為新冠疫情這一周期性沖擊而提前到來。

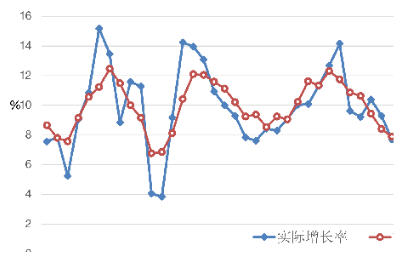

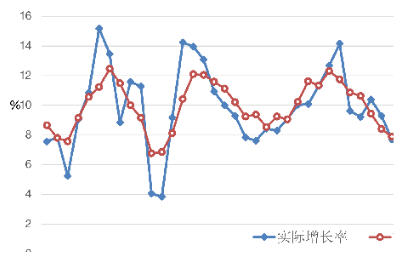

總的來看,2010年中國勞動年齡人口到達峰值并開始負增長,逆轉了勞動力供給、人力資本改善、資本回報率以及資源重新配置,導致潛在增長率下降。有意思的是,圖1中的潛在增長率曲線大概是2012年時估算出來的,但觀察潛在增長率曲線與實際增長率曲線可知:2010年之前的數據都是歷史數據,二者尚有一些不一致的地方;2011年之后的數據都是預測的,二者的軌跡反而完全一致。這并不只是說明我們當時對于潛在增長率的預測是準確的,而是說明在2011年之后,我國在經濟增長減速的過程中并沒有遭遇需求側沖擊,需求因素保障了潛在增長率的實現。但是,即將來臨的下一個轉折點,可能恰恰就是來自需求側的沖擊。

圖1 近年我國實際增長率與潛在增長率

事實上,需求側的沖擊也可以因供給側轉化而來,比如比較優勢下降導致出口沖擊,投資意愿也越來越弱,增長減速也會減緩收入增長,造成消費不振。老齡化的第二個人口轉折點越來越加劇對居民消費的抑制。總的來說,老齡化通過三個效應產生抑制消費的影響。一是人口總量效應。人口就意味著消費者,在其他條件不變的情況下,人口增長快,消費就會增長快,人口負增長,消費也許就會負增長。二是收入分配效應。富人的邊際消費傾向低,窮人的邊際消費傾向高,如果收入兩極分化,總消費傾向就低了,就會發生過度儲蓄。三是年齡結構效應。老齡化趨勢的不斷發展將會直接導致抑制消費的自然傾向,對此我們可以利用一項城鎮住戶調查數據做出分析。

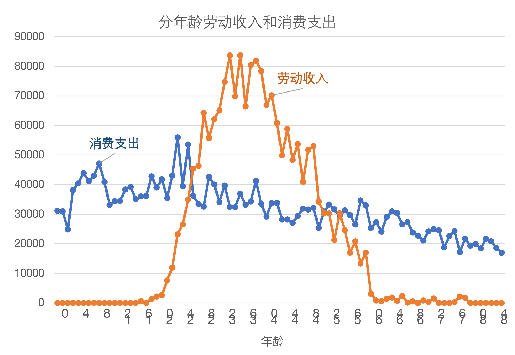

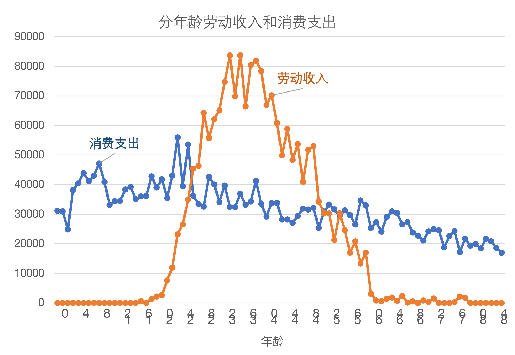

我們來觀察圖2,認識這些效應。如圖所示,勞動收入只有在20-60歲之間的勞動人口中產生,而消費卻是終身都在發生。但是數據顯示,青少年時期的消費反而最高,因為老齡化趨勢意味著孩子的稀缺,這時候稀缺規律就會發生作用,不僅使父母、祖父母樂于為孩子花錢,也引導市場和社會把孩子的養育和教育成本大幅提高。但是,孩子的人數卻不斷減少,不足以支撐消費增長。在勞動年齡人口創造勞動收入的階段,因為需要繳納養老保險,同時需要做預防性儲蓄,還要給孩子花錢,所以這一階段的真正消費一點都不高。正在工作的中年人,一方面,因為其繳納的養老保險是現收現付,相當于直接支付給了現階段的退休人員;另一方面,因為知道人口撫養比正在發生變化,目前的中年人將來退休時養老保險可能不再是相同模式,因此他們還需要做預防性儲蓄,進一步影響消費。老年人的收入水平低、邊際消費傾向低,因此他們的消費自然不高。可見,老齡化通過所有年齡段即全生命周期影響消費增長,這就是我們未來可能遇到的情況。

圖2 分年齡勞動收入與消費支出

短期沖擊:疫情導致的周期性失業 仍然存在,需求側受到掣肘

從表面來看,我們目前迎來的經濟復蘇,就是倒V字形的流行疾病曲線所相應帶來的V字形經濟復蘇。但我認為,V字形復蘇尚未完成。如前文所述,延滯效應可能發生,未來的發展趨勢可能會因為這一次的周期性沖擊而發生改變。我們需要重視的是,不要讓這一次的短期沖擊導致慢變的長期趨勢提前兌現。

可將失業率作為切入點,觀察收入損失及消費復蘇滯后的情況:

第一,數據顯示,我國2021年2月的失業率是5.5%,達到了在那之前5個月之中的最高點,也就是說,失業率沒有呈現回歸原有軌跡的趨勢。按照我們此前的估算,中國自然失業率應該是5%,高于5%的部分就是周期失業率,由此來看,疫情沖擊導致的周期性失業仍然存在。

第二,按照延滯效應等規律,一次短期沖擊之后,自然失業率會有所提高。都說“不要浪費一次好的危機”,這句話的意思不僅僅要從學習經驗教訓的角度理解,還應理解為:一次衰退將會產生“創造性破壞效應”,能夠將那些病得最厲害的行業、產業和企業出清,這可能也是一件好事。但是,這些僵化的行業、產業和企業,恰恰是那些技能較低工人的就業依托,一旦“創造性破壞效應”發揮作用,很大一部分工人找到同樣工作的難度就加大了,自然失業率由此提升。目前我們還不知道“創造性破壞效應”帶來的自然失業率提高有多少,假設是從5%提高到了5.2%,現在我們5.5%的失業率還是在這之上,說明周期性失業還沒有消除。因此,保市場主體的政策舉措和直接針對人的收入保障政策二者應該有效結合,不能偏到一邊去。

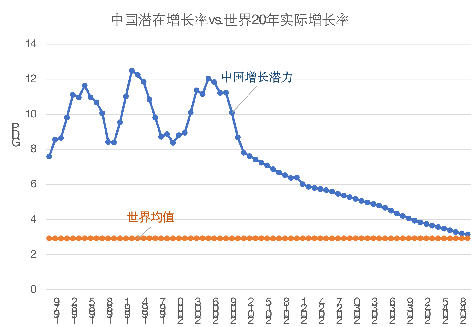

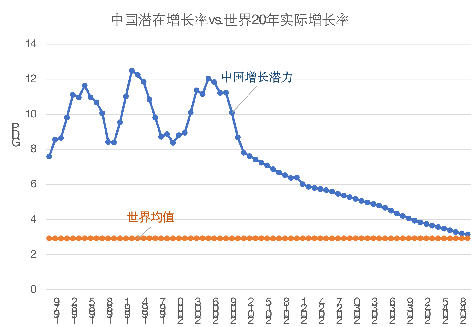

長期來看,中國增長速度下行是必然的。有很多經濟學家預測,中國經濟增長會“回歸均值”,即回歸世界平均水平。回歸沒有問題,問題是什么時候回歸:如果短期內回歸,那么中國經濟總量可能永遠趕不上美國了。但過去30年間世界平均增長率接近3%,依此數據進行預測,我國或將在2050年左右才回歸均值。如圖3所示,我們對中國經濟長期增長是有信心的。需要注意的是,這是在供給側能力基礎上預測出的潛在增長率,如果需求側條件不能予以保障,那么在2050年之前回歸均值的可能性也是存在的。因此,我們當前的重要任務,就是確保需求側條件不要成為長期增長的制約因素。

圖3 中國潛在增長率與世界20年實際增長率

從長與短和供與求入手“阻斷”關聯

第一,防止資源配置的僵化與退化。我們越來越需要依靠全要素生產率的提高保持經濟增長,這是必需的供給側條件。但在目前這個特定的發展階段上,我們恰恰是遇到了提高全要素生產率的難點和堵點。

在人口紅利消失和比較優勢弱化的情況下,一方面,從衡量顯示性比較優勢的巴拉薩指數來看,2012年以來我國制造業的巴拉薩指數一直處于下降趨勢;另一方面,2006年以來我國制造業占GDP的比重也在下降。然而,在這個比較優勢弱化的過程中,并不是每一個行業和企業都在按照同一比例下降,而是根據競爭力和生產率,情況有好有壞。這個時候,如果那些喪失比較優勢、生產率低因而沒有競爭力的企業依靠保護和補貼生存下來,則意味著資源配置的僵化。

也有一些不再具有競爭力的企業退出市場經營,制造業的新進入市場主體也在減少,使制造業增長減速。但是,這種情況導致的產業結構調整方向是勞動力從制造業轉向第三產業。產業結構調整的方向本來應該是勞動力從低生產率部門向高生產率部門轉移,但是,我國目前第三產業尤其是生活服務業是生產率比較低的,因此,這樣的產業結構變化就導致資源配置的退化,從而整體生產率的降低。因此,我們面臨的一個挑戰是,如何按照黨的十九屆五中全會要求穩住制造業。

如何穩住制造業?這也是一個兩難的題目。因為很多企業在自身失去了競爭力以后,往往會尋求各種各樣的保護,寄希望于政策層面繼續給貸款、給優惠,遲遲不退出市場,有時甚至還會以“轉型”的名義索要國家補貼,最終結果便是資源配置的僵化。很多時候,該退出的企業不能退出,該“死”的企業不能“死”,許多僵尸企業、半僵尸企業、四分之一僵尸企業還在存活,導致了生產率的大幅下降。因此,我們必須營造出創造性破壞的條件,讓該退出的退出、該死去的死去,讓生產率高的企業生存和發展。

第二,加大再分配力度,建立中國特色福利國家。OECD國家的福利支出比重與勞動生產率呈現顯著正相關,由此帶來的啟示是,如果能夠在社會層面對“人”這個特殊的生產要素進行保護,我們就不要在企業層面進行保護,不必保護過剩產能、低效率企業,也不必保護不需要的就業崗位,而只需要保人本身。只有在這種情況下,創造性破壞才能真正發生,否則,很可能以保就業崗位的名義保了僵尸企業。這就是供給側與需求側結合的道理。

在短期內,我們需要盡快從疫情中恢復經濟,在長期里,我們也需要建設中國特色福利國家,在當前這個階段上,恰是需要我們要將短期任務與長期目標結合起來的最好時機。目前,我國人均GDP突破了1萬美元,而要在2035年達到中等發達國家,意味著屆時人均GDP要達到2.3萬美元。按照一般規律,人均GDP達到1萬美元后,直到人均GDP達到2.3萬美元的時期,正好也是社會福利支出快速增長的時期,政府支出占GDP的比重是持續提高的。也就是說,中國已經進入福利國家建設的最關鍵時期,而從當前緊迫需要解決的消費復蘇問題,以及應對老齡化給居民消費帶來的嚴峻挑戰入手,正是長與短的結合。

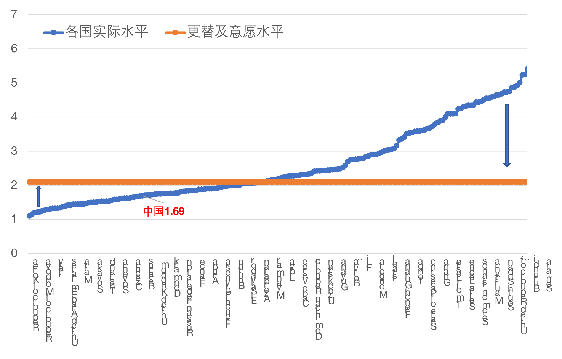

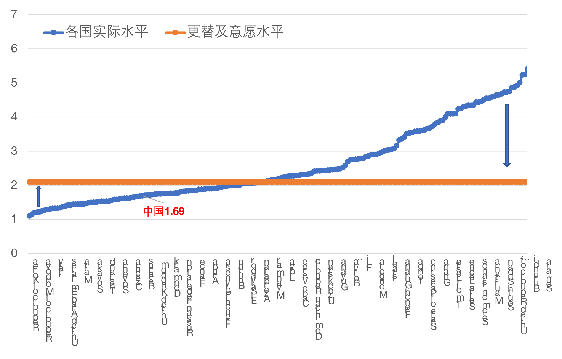

第三,促進人口長期均衡發展,需要破解一個世紀性的難題,即靠什么提高生育率。圖4中藍色的曲線代表各個國家和地區的總和生育率水平,有的國家和地區仍然高達3-4甚至6-7的水平,也有的國家和地區已經在2.1的更替水平之下,甚至還有少量在1以下的。但是聯合國進行的生育意愿調查顯示,無論在哪類國家和地區,詢問的結果都認為生兩個孩子最好。也就是說,人們實際生孩子的數量與其生育意愿是不一致的。

圖4 各國生育率水平與2.1的更替水平

汗牛充棟的文獻表明,生育率下降的趨勢幾乎是不可逆的。近期《柳葉刀》的一篇文章指出,婦女受教育程度和避孕手段的可得性,可以解釋80%生育率下降的原因。這兩個方面都是社會進步的表現,因此客觀上既不會逆轉,主觀上也不應該逆其道而行之。因此,我們只能在剩下的20%因素當中想辦法。最近有研究表示,因受到環境污染、生存壓力等因素的影響,人的生育能力也大幅下降。由此來看,能夠阻止生育率下降的辦法似乎已經所剩無幾。另外,大家都對最近央行幾位年輕人寫的工作論文比較關注,我也看到這篇論文引用了一篇多年前《自然》雜志上的文章。該文章表示,當一個國家的人類發展指數(Human Development Index,HDI)達到足夠高的水平時,生育率又會上升。但這篇文章發表之后,還發生了兩個故事。

第一,一位在美國工作的中國學者蔡泳在文章發表之后馬上致信《自然》雜志,表示文章的數據處理方法是有誤導性的,文章人為地將圖形做成對數形式,讓人以往生育率與HDI關系曲線會產生一個翹起。但如果不是這樣處理數據,實際上則不存在這一趨勢。也就是說,生育率水平很難再提升回來了。

第二,《自然》雜志這篇文章的作者之一后來又寫了其他文章進行“找補”。這位作者表示,雖然有些國家的生育率后來略微有所改善,其實是因為這些國家在性別平等方面取得更大進步,生育率改善是從中得到一種性別紅利。也就是說,這些國家的女性地位比較高了以后,女性的生育意愿可能略微有所提高,但這并非普遍規律。

總的來說,我們不能指望生育率的實質性回升。但是,優化生育政策,特別是加快推進自主生育仍然是有意義的,因為我們的目標不是回到很高的總和生育率水平,而是追求盡可能向2.1這個更替水平以及生育意愿水平靠近。最緊迫的問題就是努力在降低孩子的生育、養育和教育成本方面,推出真金白銀和精準到位的硬措施。另一方面,我們必須學會跟老齡化共舞,通過完善終身學習、反勞動力市場歧視、提高勞動參與率、建立更普惠的養老保險制度等,收獲老年人口紅利。

作者蔡昉系CF40學術委員、中國社科院國家高端智庫首席專家,本文系作者在2021·金融四十人年會暨專題研討會“新發展階段:開局和展望”上發表的主題演講,未經許可不得轉載。